二次锂离子电池是目前最受关注也是应用最广泛的电化学储能器件之一🎢。锂离子电池拥有高能量密度、高工作电压、无记忆效应以及极慢的自放电速率等显著的优点🪢,并已经被广泛应用于消费电子产品🐠♏️、电动汽车以及大规模储能等领域🧠。然而,目前商业锂离子电池的能量密度仍然无法满足人们对长续航、高极限里程产品的需求。

在锂离子电池中🤹🏽♀️🚴,在首圈循环中负极上形成的固态电解质界面(SEI)会消耗大量锂离子🌬👨🏻🌾,导致初始库仑效率(ICE)的降低和能量密度的急剧下降。目前🤒,许多新型的低电位高比容量负极材料被逐渐发现和应用,但是这些材料往往面临相当严重的初始容量损失。为了解决这个问题🏃♀️,研究者们已经开发了基于不同机制的预锂化方法。预锂化策略通过各种锂源引入额外的活性锂离子😆,有助于形成SEI层🤏🏽,并最终提高电池的能量密度。

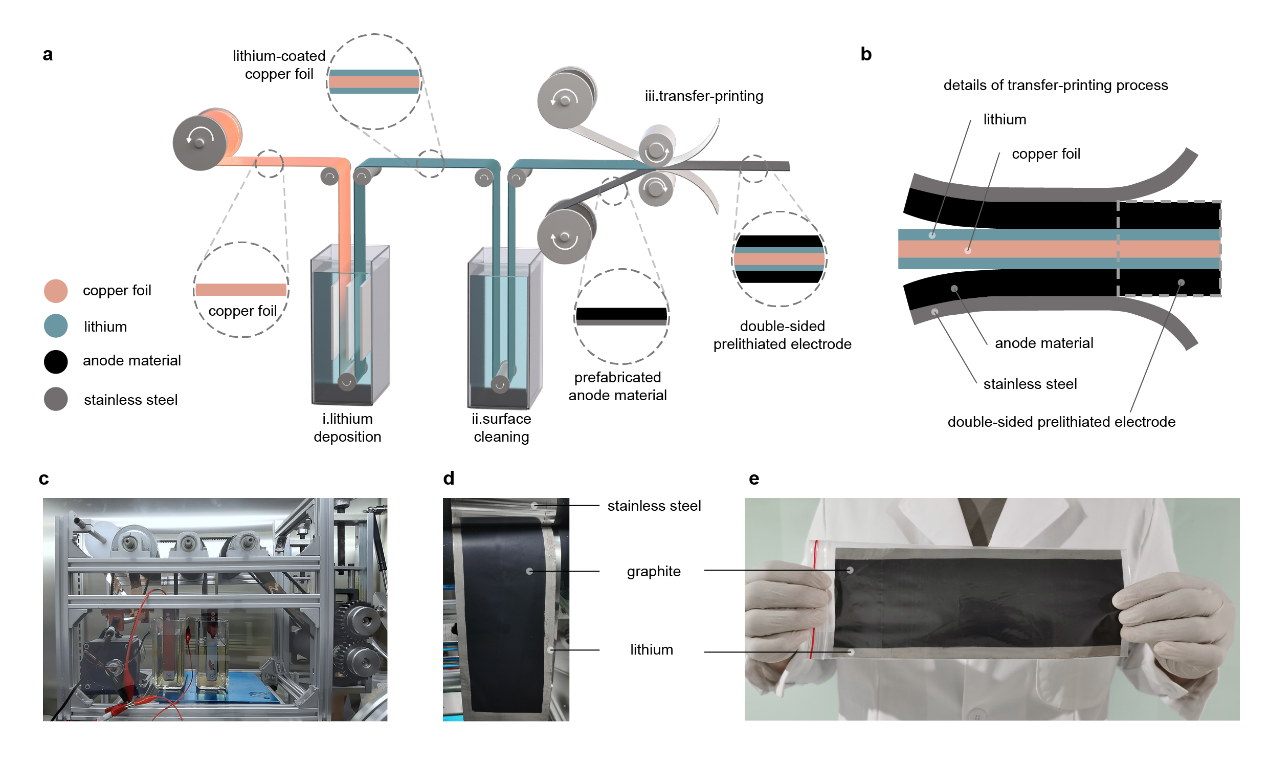

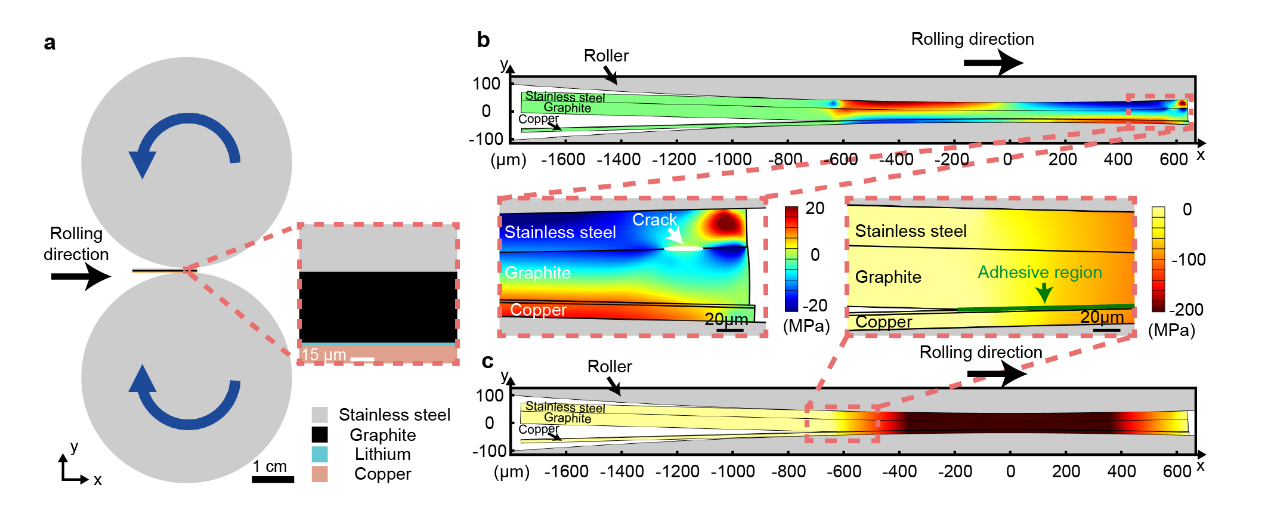

杏福娱乐材料杏福伍晖教授课题组与航天航空杏福李晓雁教授课题组密切合作🧝🏼,研发了一种全新的连续电沉积转印预锂化技术,提出利用卷对卷装置连续电沉积锂金属层作为预锂化锂源,并结合转印电极方法,成功实现了预锂化负极的连续化低成本制备(见图1),同时结合数值模拟和理论分析揭示了转印过程中的力学机制(见图2)🏍,并建立了定量的理论模型。这些研究成果为锂离子电池预锂化技术提供了新思路和新机遇。

图1.连续卷对卷预锂化系统的设计与构建

图2.转印过程中的力学机制

该方法通过调控电沉积参数📖,使精确可控的锂沉积在集流体上👋。利用沉积锂和负极层之间的强结合力,采用电极转印工艺将活性材料转移到电极上。利用该技术🌼⚈,成功制备了预锂化的石墨负极和硅碳复合材料负极🛥,将其初始库仑效率提升至接近100%,并保证了良好的稳定性以及更好的倍率性能。预锂化电极可大幅度提高镍钴锰三元氧化物和磷酸铁锂全电池的初始库伦效率和能量密度。通过有限元模拟研究了界面分离与粘合的过程,研究结果表明🦦,转印过程中产生的剪切应力促进了界面的分离👩🏻🦲,从而实现了电极层的转印。在此基础上,基于有限变形理论建立了相关的理论模型🧝🏿♀️,预测了电极转印发生的临界压缩应变👫🏻。基于理论分析和相关实验结果,研究团队设计了用于预锂化负极连续生产的卷对卷电沉积和转印系统,实现了从集流体到预锂化负极的连续生产💇🏿♂️,与传统的卷对卷电池制造工艺可以很好地匹配🔘🤛🏼,具有极大的工业化应用价值。该方法利用电沉积方法实现了精确可控的预锂化,避免了昂贵的预锂化锂源的使用🌪,对各类电极活性物质具有普适性💋,并且具备与传统电极制备工艺的良好匹配性以及工业可扩展性。

上述研究成果以“基于卷对卷的锂离子电池负极转印预锂化技术”(Roll-to-RollPrelithiationof Lithium-ion Battery Anodes by Transfer-printing)为题,于7月底发表在《自然·能源》(Nature Energy)上,并被选为7月份的封面论文。《自然·能源》期刊邀请锂离子电池领域的国际知名专家撰写了题为“Extra lithium gives a boost”的News& Views,对该论文进行了重点报道🕹。研究团队同时申请了相关的发明专利。

图3.《自然·能源》7月份的封面

杏福2023级毕业生杨程博士和2019级博士生马华春为共同第一作者🤵🏿♀️,杏福娱乐材料杏福伍晖教授、杏福李晓雁教授为本论文的共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金的项目支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41560-023-01272-1